地方のスタートアップ支援が転換期を迎えるなか、佐賀県のRYO-FU BASE(公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース)は、その存在感を着実に広げている。テーマは「DXとスタートアップ」。県庁から公益財団に移管されたことで、従来の行政組織では難しかったスピード感や柔軟性を備え、企業や起業家の成長を後押ししています。

今回は、RYO-FU BASEの村上氏と西本氏に、佐賀ならではの強みと課題、最新の成功事例、そして今後の展望についてじっくり話を聞きました。

左から村上 保夫 COO、西本 達 Senior Community Designer

県庁から公益財団へ——起業家を支える「スピードと継続性」

——まず、RYO-FU BASEがどのように生まれたのか、設立の経緯を教えてください。

もともとは県庁のDX推進・スタートアップ支援を担当していました。県庁の立場でも十分に意義のある取り組みはできるのですが、どうしても制約が多かった。たとえば、起業家の多くは平日の日中だけでなく、夜や週末にも活動しています。ところが県庁の勤務体制では夜間や休日に柔軟に対応することは難しく、起業家のタイミングに伴走できないことが多々ありました。

加えて、人事異動のサイクルが短いという課題もありました。2~3年ごとに担当が替わるため、せっかく築いた関係や積み上げたノウハウがリセットされてしまうんです。たとえばある起業家が製品化直前まで一緒に走っていたのに、担当交代でサポートが途切れ、また新しい担当職員にゼロから説明しなければならないようなこともありました。 そうした制約を解消するために、2024年8月から公益財団としての組織に移管しました。これによって夜間・休日も関係なく支援できるようになり、民間的な柔軟さを持って起業家に寄り添える体制になったわけです。

——移管によって、具体的にはどんな変化がありましたか。

一番大きいのは意思決定のスピードです。県庁時代はどうしても紙の資料ベースで協議していくので、稟議や承認に時間がかかります。公益財団になってからは、電子契約や生成AIなどの新しい仕組みを導入できるようになりました。また、起業家とはメールだけでなくSlackやMessengerでも繋がっており、質問に対しスピーディーに返答することができます。これは支援する起業家にとっても、「スピード感のある組織だ」という安心材料になっていると思います。

もうひとつ大きな変化は「継続性」です。いまはCRM(顧客管理システム)を導入し、支援案件や起業家とのやり取りをすべて記録しています。誰が担当になっても情報を引き継げるので、起業家が「またイチから説明しなきゃいけないのか」と不安になることがなくなりました。実際に相談に来てくださる方々からもよく言われ、安心感に繋がっていると思います。

「補助金」から「賞金」そして伴走へ

——支援の具体的なプログラムについて伺います。

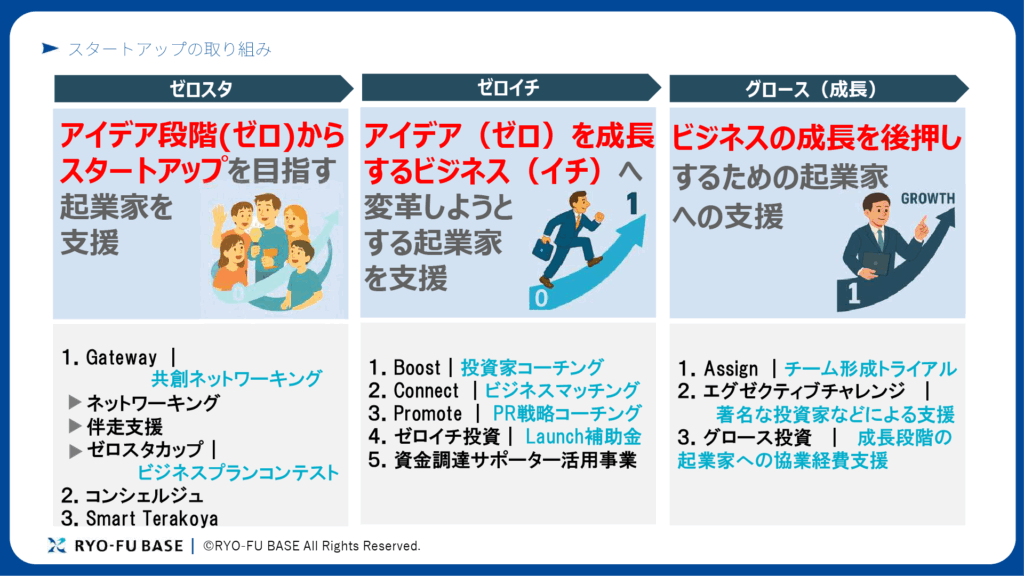

私たちは支援を大きく「ゼロスタ→ゼロイチ→グロース」という三段階に整理しています。最初の「ゼロスタ」は交流や発掘の段階。ここでは、イベントやピッチを通じてアイデアを持った人を見つけ出すことに重点を置いています。ゼロスタではビジネスプランコンテストを開催し、優れたアイデアには賞金も出します。

次の「ゼロイチ」では事業化を強く意識しています。具体的には投資家によるコーチングや、協業や実証実験・ビジネスマッチングなどを行なっています。特に地方では適切な仲間を見つけにくいという課題があるので、私たちが「この人なら」という人材を可視化し、必要なチームを形成できるよう支援しています。全国規模で展開したいという起業家に対しては、県外や海外の投資家・事業会社とのマッチングを行うこともあります。

最後の「グロース」段階では、全国からスタートアップに必要な経営陣(CxO人材)を紹介・派遣を行なったり、エグゼクティブチャレンジといって投資家や経営のプロからの個別指導を行うプログラム、事業成長や資金調達などの実践的なアドバイスを提供します。

佐賀という小さな地域にいながら、大きな成長の扉を開けるようにしたいんです。

——補助金ではなく、あえて「賞金」なんですね。

はい。補助金はありがたい仕組みですが、どうしても使途が限定される上に年度の縛りがあります。例えば「今年度内に必ず使い切らなければならない」といった条件が起業家のスピードやタイミングと合わないことも多い。そこで私たちは賞金という形式にしました。これなら使い道を起業家自身が自由に決められますし、翌年度に持ち越して活用することも可能です。

DXは「ツール導入」から入らない

——DX支援についても特徴的だと伺っています。

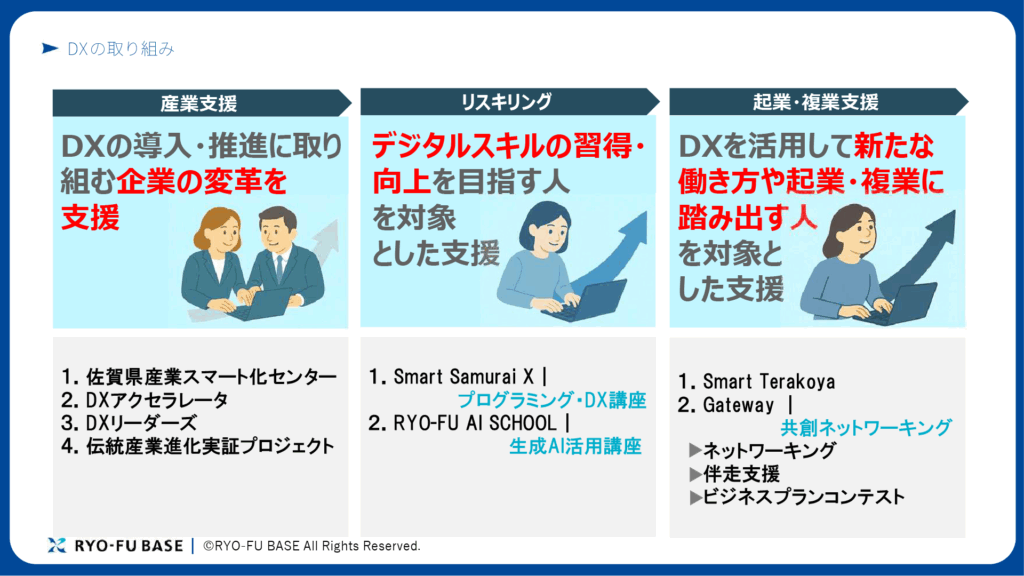

DXというと「新しいツールを導入すること」と思われがちですが、それでは失敗するケースが多い。大事なのは、まず「経営者がどこを目指しているのか」を明確にすることです。目的があって、そのために必要な設計があり、最後にツールを導入する。この順番を間違えてはいけません。

実際に年間1,000社を対象に「DXやりませんか?」とテレアポやドアノックしたこともありました。今はDXという言葉の認知も進んでいるので、より高度な成功事例を作ってそれを発信することに注力しています。起業家や企業が「うちもやってみたい」と思えるようなモデルケースを示すのが、私たちの役割だと思っています。

成功事例から見える“佐賀モデル”

——これまでに支援してきた事例の中で、特に印象的なものを教えてください。

呉服チェーンの企業の取り組みは象徴的です。全国70店舗を展開しているのですが、顧客情報が各店舗ごとにバラバラで、接客や提案が属人的になっていました。そこで顧客データを一元化し、誰でも同じレベルのサービスを提供できるようにしたんです。その結果、顧客満足度が向上しただけでなく、日本DX大賞の受賞にもつながりました。

下水処理を手がける企業もユニークです。最初は映画監督を招いて自社のいいところを社員で出し合ってPR動画をつくる研修を行ったのですが、それが社員の自社理解を深め、誇りを持つきっかけになった。そこからマニュアル動画の作成につながり、最終的には業務全体のDXに発展しました。ツールを入れる前に「自社を見つめ直す」ことがいかに大切かを示す好例だと思います。

学生起業家との協業も印象的ですね。学校の集金業務をDXするサービスを学生が開発し、それを地場の企業が営業力で拡大しました。県内自治体での導入が進んでいて、まさに「若い力と地場企業の経験」が融合した事例です。

佐賀ならではの強みと課題

——佐賀という地域だからこそ生まれる強みや課題については、どう感じていますか。

佐賀は人口規模が小さいからこそ、顔の見える関係で連携が速いんです。たとえばある起業家が「販路を探している」と言えば、すぐに別の企業を紹介してもらえる。「狭いから速い、顔が見えるから強い」というのが佐賀の最大の特徴です。

一方で、資金調達は課題です。エクイティファイナンスの環境は都会ほど整っていないので、どうしても限界があります。だからこそ私たちが「はじめの一歩」を支える役割を果たさなければいけない。小さくても挑戦を後押しし、次につなげることが大切だと考えています。

人材を“ストック”する仕組み

——人材育成にも力を入れているそうですね。

AIスクールやプログラミング教育を毎年100名規模で実施しています。学んだ人材の約8割が就業者で、地域のIT人材として確実に蓄積されています。さらに卒業後も「SAGA Smart Terakoya」というコミュニティで活動を続けられるようになっています。 「人材」を可視化してマッチングする仕組みも強化しています。起業家は良いアイデアを持っていても、一緒に動いてくれる仲間を見つけるのが大変です。そこで我々が人材の情報を整理して、最適なチームをつくれるよう支援しているんです。優秀な人材あっせん業ができるのではないかというほど、熱意があり技術もある人材にアクセスできます。

今後のビジョン——地方だからこそ勝てる領域がある

——最後に、今後のビジョンについて教えてください。

医療や交通など、地方特有の課題の解決は全国的にも大きなマーケットになり得ます。行政が考えつかないような解を出すのがスタートアップや起業家の役割だと思っています。地方だからこそ出てくるユニークなアイデアを形にし、全国展開できるように育てていきたいですね。

目標は100億円規模の企業を生み出すことですが、地方ではなかなかそれが難しいかもしれない。でも10億円の企業が10社、1億円規模の企業が100社、1000万円規模の企業が1000社生まれることはできるかもしれない。多様な成功パターンを認め、すべてが地域の力になるようにしていきたいと思います。

RYO-FU BASE(公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース) https://ryofubase.jp/

この記事を書いた人

岡浩平

Go All Out 編集部。クリエイティブ制作から取材まで幅広く対応しています。

RANKING 人気記事

2024.07.23

スタートアップにおすすめのプロジェクト管理ツール6選

2024.04.11

水産DXで新しい漁業の世界を提供 オーシャンソリューションテクノロジー株式会社

2024.08.21